本文将详述半导体后端(Back-End)工艺系列中封装技术的不同等级、作用和演变过程。

1有源元件:一种需要外部电源才能实现其特定功能的器件,就像半导体存储器或逻辑半导体。

2无源元件:一种不具备放大或转换电能等主动功能的器件。

3电容器(Capacitor):一种储存电荷并提供电容量的元件。

4锡(Solder):一种低熔点金属,支持电气和机械键合。

5引线(Lead):从电路或元件终端向外引出的导线,用于连接至电路板。

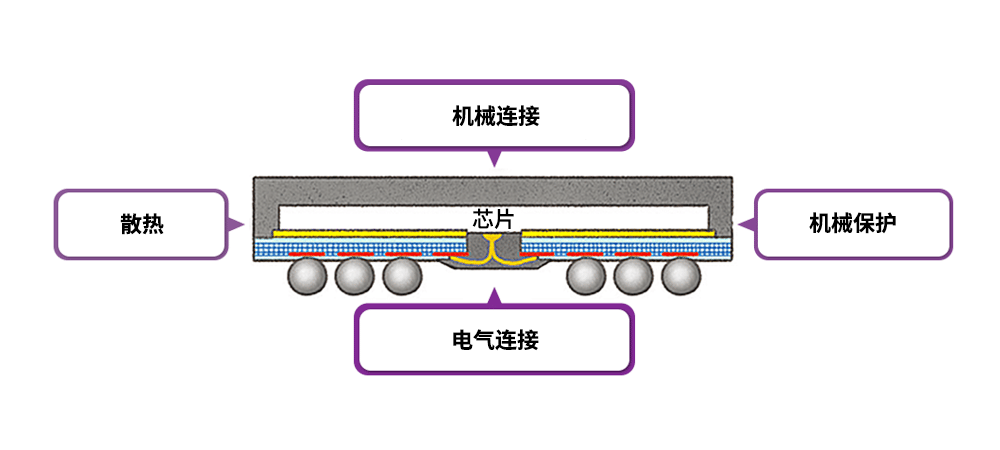

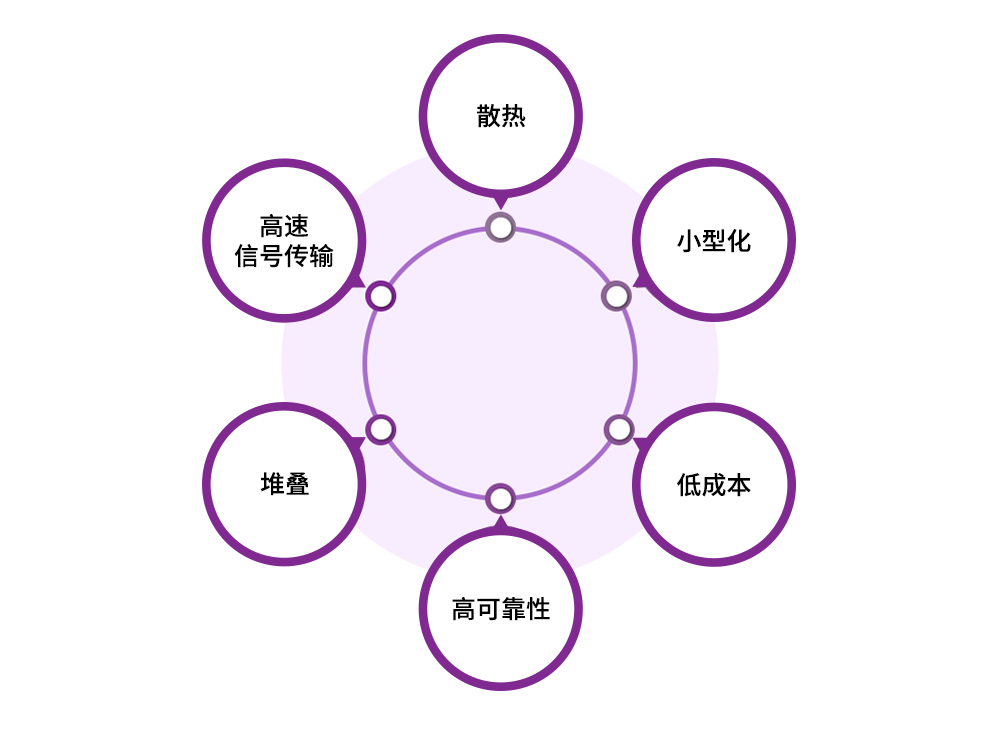

同时,封装需将半导体芯片和器件产生的热量迅速散发出去。在半导体产品工作过程中,电流通过电阻时会产生热量。如图3所示,半导体封装将芯片完全地包裹了起来。如果半导体封装无法有效散热,则芯片可能会过热,导致内部晶体管升温过快而无法工作。因此,对于半导体封装技术而言,有效散热至关重要。随着半导体产品的速度日益加快,功能日益增多,封装的冷却功能也变得越来越重要。

首先,由于散热已经成为封装工艺的一个重要因素,因此人们开发出了热传导6性能较好的材料和可有效散热的封装结构。

6热传导:指在不涉及物质转移的情况下,热量从温度较高的部位传递到相邻温度较低部位的过程。

可支持高速电信号传输的封装技术也成为了一种重要发展趋势,因为封装会限制半导体产品的速度。例如,将一个速度达每秒20千兆 (Gbps) 的半导体芯片或器件连接至仅支持每秒2千兆(Gbps) 的半导体封装装置时,系统感知到的半导体速度将为每秒2千兆 (Gbps)。由于连接至系统的电气通路是在封装中创建,因此无论芯片的速度有多快,半导体产品的速度都会极大地受到封装的影响。这意味着,在提高芯片速度的同时,还需要提升半导体封装技术,从而提高传输速度。这尤其适用于人工智能技术和5G无线通信技术。鉴于此,倒片封装7和硅通孔(TSV)8等封装技术应运而生,为高速电信号传输提供支持。

7倒片封装(Flip Chip):一种通过将凸点朝下安装于基板上,将芯片与基板连接的互连技术。

8硅通孔(TSV):一种可完全穿过硅裸片或晶圆实现硅片堆叠的垂直互连通道。

9系统级封装(SiP):一种将多个器件整合在单个封装体内构成一个系统的封装技术。

封装技术还呈现半导体器件小型化的发展趋势,即缩小产品尺寸。随着半导体产品逐渐被用于移动甚至可穿戴产品,小型化成为客户的一项重要需求。为了满足这一需求,许多旨在减小封装尺寸的技术随之而诞生。

此外,半导体产品正越来越多地应用于各种环境中。除了健身房、办公室或住宅等日常环境,热带雨林、极地地区、深海甚至太空等环境中也能见到半导体的身影。由于封装的基本作用是保护半导体芯片和器件,因此需要开发高度可靠的封装技术,确保半导体产品在此类极端环境下也能正常工作。

最后,由于半导体封装是最终产品,封装技术不仅要实现预期功能,还要具有较低的制造成本。

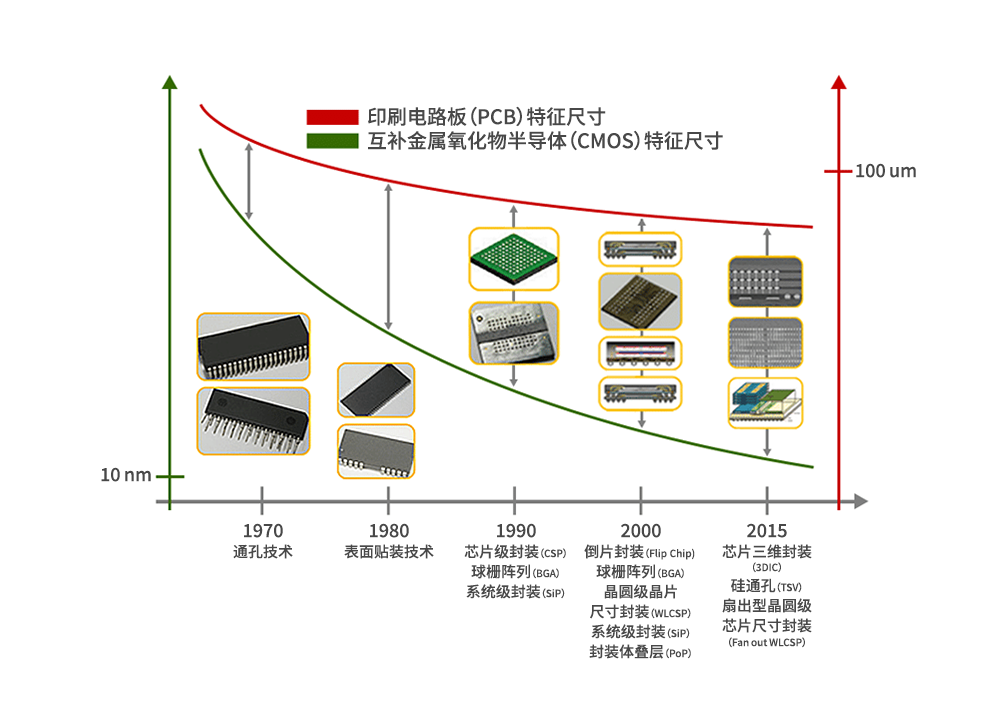

除了上述旨在推进封装技术特定作用的发展趋势,促使封装技术发生演变的另一个驱动力是整个半导体行业的发展。在图5中,红色线条表示自20世纪70年代以来装配过程中安装的印刷电路板(PCB)10的特征尺寸变化情况,绿色线条则表示晶圆上CMOS晶体管的特征尺寸变化情况。缩小特征尺寸有助在印刷电路板和晶圆上绘制更小的图案。

10印刷电路板(PCB):由电路组成的半导体板,且元件焊接在电路板表面。这些电路板通常用于电子设备中。

由于主板以面板的形式制造,且受到成本节约策略等因素的影响,印刷电路板的特征尺寸变化不大。然而,随着光刻技术的进步,CMOS晶体管的特征尺寸大幅缩小,这使得CMOS晶体管的尺寸与印刷电路板的尺寸差距逐渐拉大。但问题在于,半导体封装技术需要对从晶圆上切割下来的芯片进行个性化定制,并将其安装到印刷电路板上,因此就需要弥补印刷电路板和晶圆之间的尺寸差距。过去,两者在特征尺寸上的差异并不明显,因而可以使用双列直插式封装(DIP)11或锯齿型单列式封装(ZIP)12等通孔技术,将半导体封装引线插入印刷电路板插座内。然而,随着两者特征尺寸差异不断扩大,就需要使用薄型小尺寸封装(TSOP)等表面贴装技术(SMT)13将引线固定在主板表面。随后,球栅阵列(BGA)、倒片封装、扇出型晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)14及硅通孔(TSV)等封装技术相继问世,以弥补晶圆和主板之间不断扩大的尺寸差异。

11双列直插式封装(DIP):一种电气连接引脚排列成两行的封装技术。

12锯齿型单列式封装(ZIP):一种引脚排列成锯齿型的封装技术,是双列直插式封装的替代技术,可用于增加安装密度。

13表面贴装技术(SMT):一种通过焊接将芯片安装到系统板表面的封装方法。

14晶圆级晶片尺寸封装(WLCSP):一种在晶圆级封装集成电路的技术,是倒片封装技术的一个变体。扇出型晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)的特点在于连接超出(“扇出”)芯片表面。

一般来说,新芯片的开发和新封装技术的应用不会同时进行。原因在于,如果芯片和封装均未经过测试,那么一旦在封装完成后出现问题,就很难确定问题的原因。鉴于此,业界会使用已知缺陷较少的现有量产芯片来测试新的封装技术,以单独验证封装技术。在封装技术得到验证后,才会将其应用于新芯片的开发,进而再生产半导体产品。

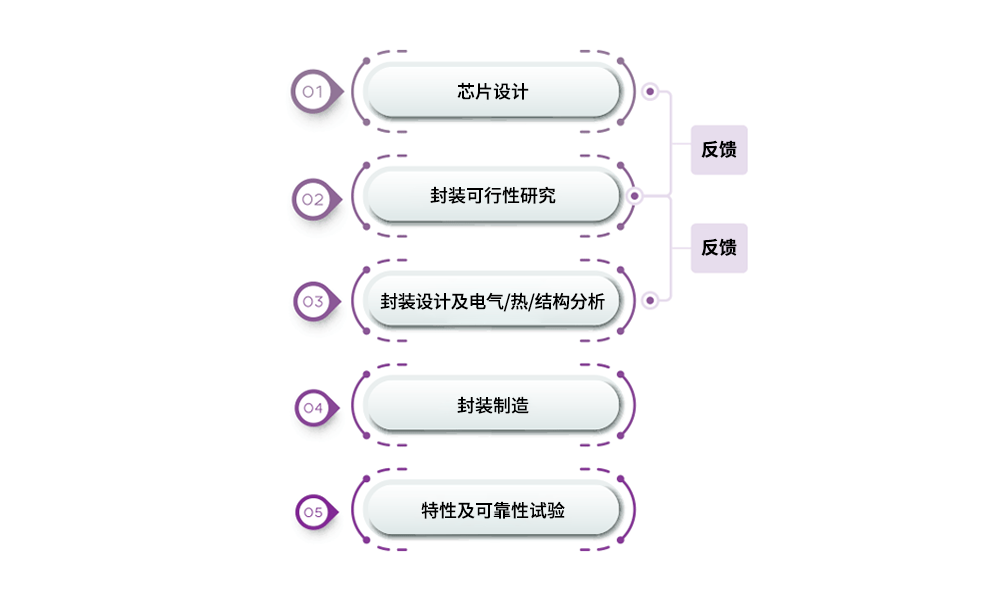

图6展示了针对新芯片的封装技术开发流程。通常,在制造半导体产品时,芯片设计和封装设计开发会同时进行,以便对它们的特性进行整体优化。鉴于此,封装部门会在芯片设计之前首先考虑芯片是否可封装。在可行性研究期间,首先对封装设计进行粗略测试,以对电气评估、热评估和结构评估进行分析,从而避免在实际量产阶段出现问题。在这种情况下,半导体封装设计是指基板或引线框架的布线设计,因为这是将芯片安装到主板的媒介。

封装部门会根据封装的临时设计和分析结果,向芯片设计人员提供有关封装可行性的反馈。只有完成了封装可行性研究,芯片设计才算完成。接下来是晶圆制造。在晶圆制造过程中,封装部门会同步设计封装生产所需的基板或引线框架,并由后段制造公司继续完成生产。与此同时,封装工艺会提前准备到位,在完成晶圆测试并将其交付到封装部门时,立即开始封装生产。

原文始发于微信公众号(艾邦半导体网):半导体后端工艺|半导体封装的作用、工艺和演变