当春晚舞台上的秧BOT精准完成转手绢的细腻动作,当数据中心的算力在深夜持续涌动,当医疗机器人在手术台实现毫米级操作——这些AI驱动的奇迹背后,都藏着一个沉默的核心支撑者:陶瓷轴承。在智能技术向物理世界深度渗透的今天,这枚由氮化硅、氧化锆等尖端材料铸就的精密部件,正与AI形成「硬基盘+软智能」的共生生态,重塑未来科技的运行法则。

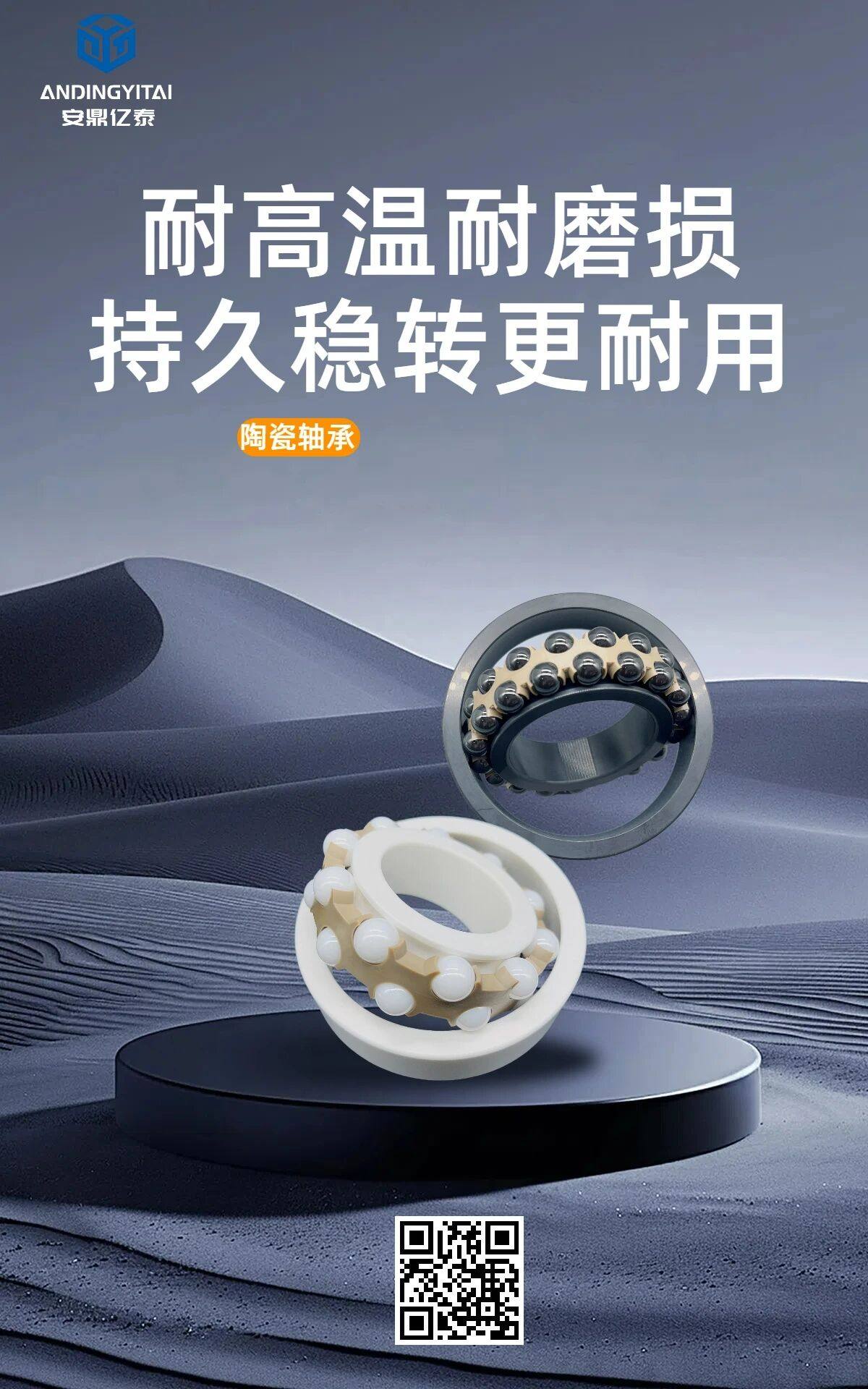

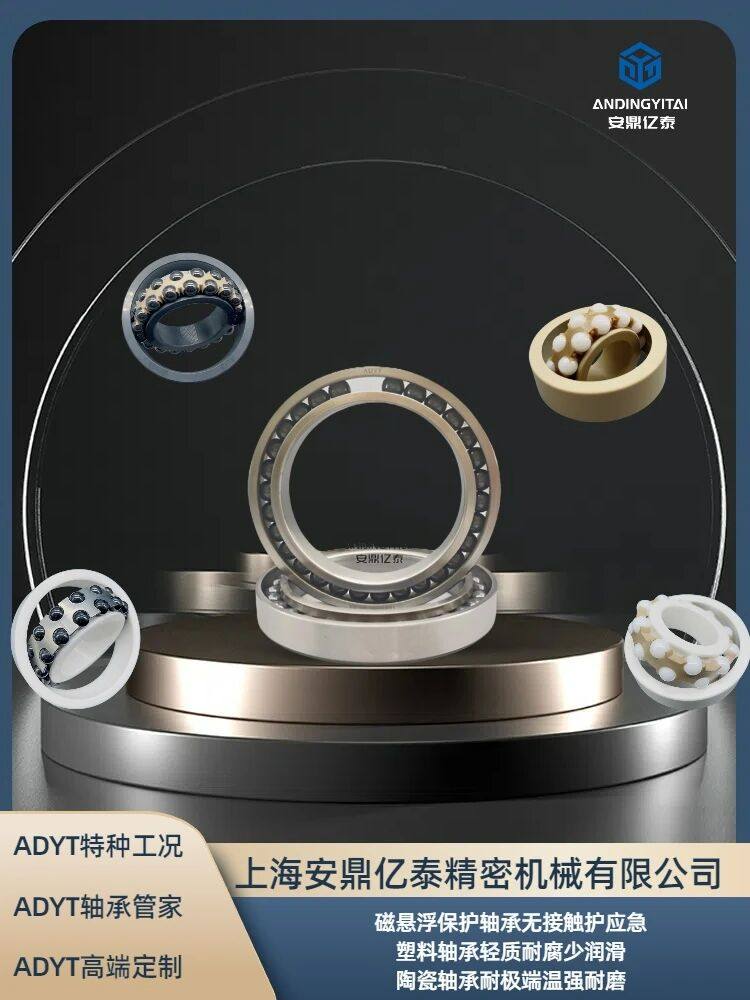

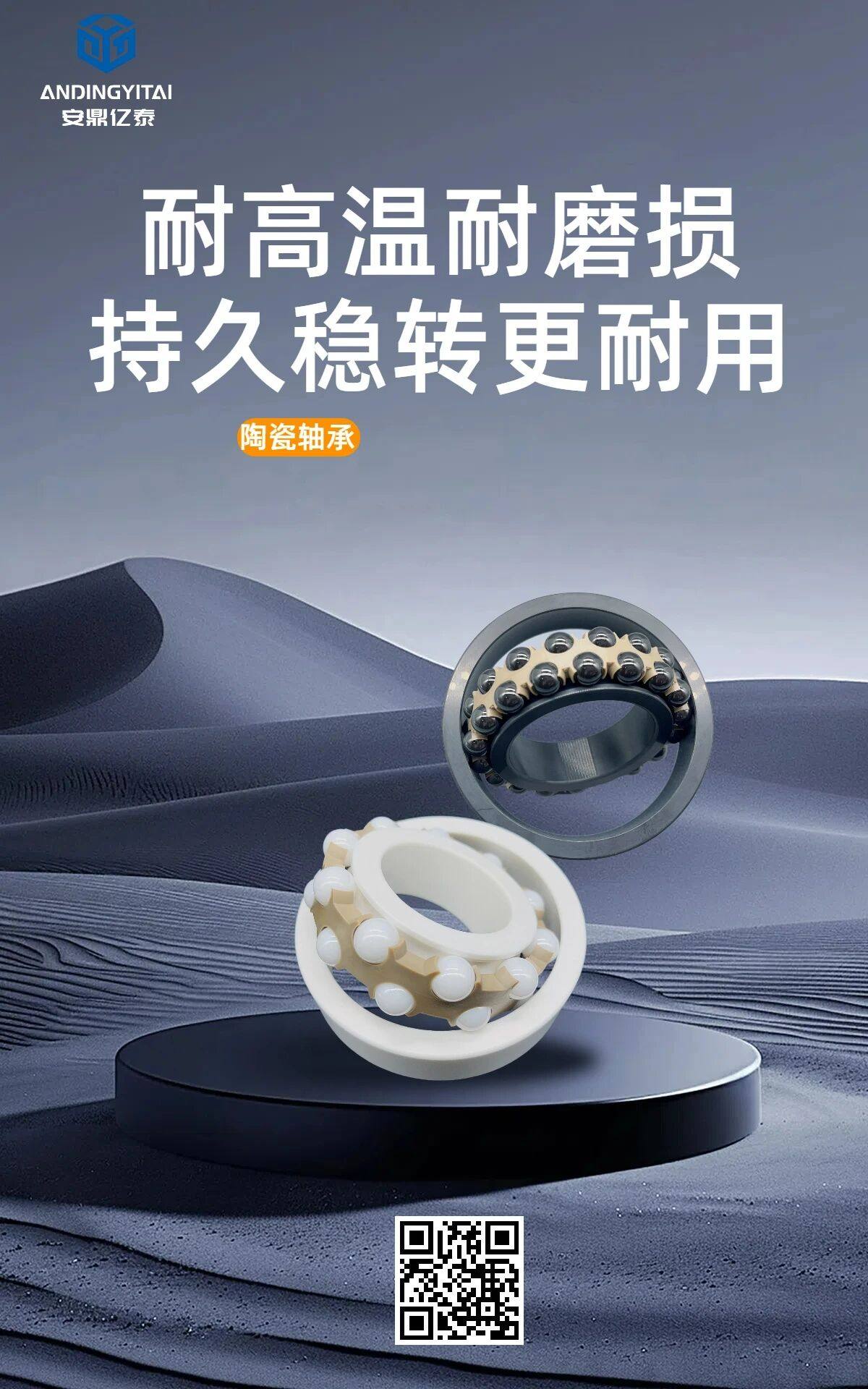

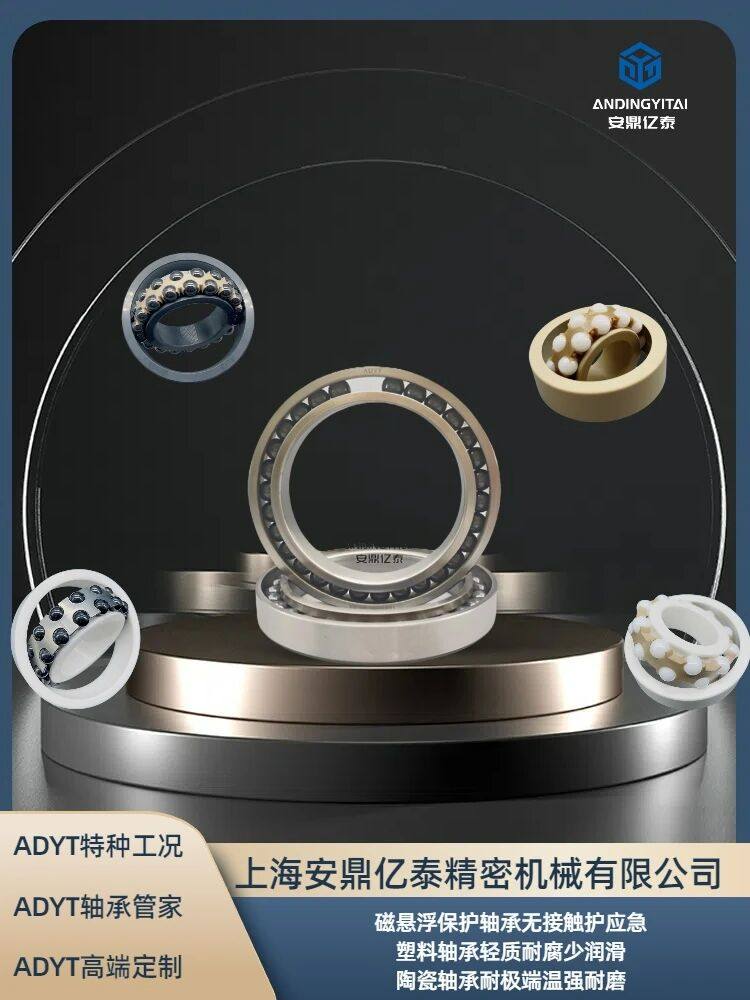

AI的进化从未停止对硬件极限的挑战:具身智能机器人需要在颠簸路面保持步态稳定,边缘计算设备要在高温车间持续运转,数据中心服务器需全年无休输出算力。传统金属轴承的磨损、腐蚀与热变形,早已成为制约AI突破的隐形瓶颈,而陶瓷轴承的「超能力」恰好精准破局。氮化硅陶瓷轴承以密度仅为钢40%的轻量化优势,将机器人关节的启停响应速度提升30%,让秧BOT在舞台缝隙间走位时兼具灵活与精准;其摩擦系数<0.1的特性,使AI服务器的能耗直降15%-25%,为ChatGPT类大模型的持续训练提供稳定支撑。在医疗场景中,氧化锆陶瓷的生物相容性与无磁特性,让手术机器人得以靠近核磁共振设备作业,配合AI影像算法实现精准病灶切除。而能在1200℃高温下稳定运行的碳化硅轴承,则成为工业AI在冶金窑炉、化工反应釜等极端环境中扎根的「耐高温心脏」。

这些特性共同构成了AI落地的物理基础:硬度高达HRA90以上的陶瓷材质,使轴承寿命达到金属轴承的10倍,大幅降低智能设备的维护成本;击穿电压>20kV的绝缘性能,杜绝了风电变频器等AI控制设备的电流腐蚀风险;从-150℃到1200℃的全温域适配性,让AI技术得以突破环境限制。

如果说陶瓷轴承是AI的「精密关节」,那么AI就是赋予这一关节「自我感知」能力的智慧大脑。在多模型融合技术的加持下,陶瓷轴承从被动运转的部件,升级为可预测、可优化的智能节点。 通过在轴承关键部位部署振动、温度传感器,AI算法能实时捕捉20-150kHz频段的声发射信号,当能量密度突变超过2.5dB时,即可实现91%准确率的故障预警。某汽车工厂的人形机器人关节中,融合了LSTM神经网络与物理模型的预测系统,能将轴承剩余寿命的预测误差控制在±8%以内,让AI维护系统提前72小时安排检修,避免生产线非计划停机。在数据中心,AI通过分析陶瓷轴承的振动谐波变化,可动态调整服务器负载分配,使设备可用率提升至0.93。

这种协同形成了奇妙的闭环:陶瓷轴承为AI提供稳定运行的物理载体,AI则通过预测性维护延长陶瓷轴承的生命周期。就像给奔跑的运动员配备了实时健康监测系统,让每一次运转都既有爆发力,又无后顾之忧。

当陶瓷轴承的精密与AI的智慧深度融合,一个更广阔的智能生态正在形成。在自动驾驶领域,氮化硅轴承的低发热特性配合AI视觉算法,让激光雷达的旋转扫描精度达到微米级,能精准识别100米外的行人步态变化;在农业AI场景中,防腐蚀的氧化锆轴承支撑无人机在雨季低空飞行,配合作物识别算法实现精准施肥;而在太空探索中,陶瓷轴承的真空适应性与AI的自主导航系统结合,让探测机器人在月球背面完成复杂科考任务。 更深刻的变革在于标准化与规模化的突破。AI驱动的模块化设计,使陶瓷轴承能根据不同AI设备的需求快速定制材料配方与密封结构;大数据分析则优化了热等静压烧结工艺,将陶瓷密度提升至99.9%,进一步缩小与金属轴承的成本差距。这种「按需定制+智能优化」的模式,正推动陶瓷轴承从高端小众部件,成为AI普惠化的基础支撑。

从春晚舞台上的灵巧舞姿,到工厂车间的精准作业,再到云端算力的持续输出,陶瓷轴承与AI的共生故事,本质上是物理世界与数字智能的深度对话。当坚硬的陶瓷遇见柔软的算法,当精密的机械融合前瞻的预测,我们所期待的智能未来,正沿着这枚小小的轴承稳步走来——它沉默运转,却让每一次AI的进化都脚踏实地。

网址:https://mp.weixin.qq.com/s/iIoNBfKXouQtzDkqlGPZSgscene=1&click_id=20。

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入交流群。