撰文︱厉 伟

审阅︱田 京

责编︱王思珍

大段骨缺损(critical-sized bone defect)是临床骨科治疗中的一大难题,远超机体的自我修复能力。面对此类损伤,目前多采用自体骨移植、异体骨填充或人工支架辅助修复。然而,这些手段普遍存在供体来源有限、免疫排斥风险高、结构整合差以及手术复杂性强等问题,限制了其临床应用的广泛性和有效性。

近年来,具备“力-电”转换能力的压电材料(piezoelectric materials)因能在微弱机械刺激下产生电信号、调控细胞行为,被视为骨再生领域的重要突破点。已有研究表明,电刺激有助于骨髓间充质干细胞的成骨分化和血管生成,促进骨缺损修复。然而,现有压电系统往往依赖外部能量输入(如超声、拉伸、电极通电)或需结合骨支架共同应用,仍面临设备依赖强、操作复杂、难以适配临床场景等难题。

因此,亟需一种“无外源激励、无骨支架、具备自发电能力”的新型策略,用以构建稳定生物电环境,在骨缺损修复中实现真正的简化与高效。本研究正是围绕这一关键科学问题展开。

近日,南方医科大学珠江医院田京、陆遥教授团队联合华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室李国强教授团队在《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表题为“Self-reinforced piezoelectric chip for scaffold-free repair of critical-sized bone defects” 的研究论文。研究开发出一种新型“自增强压电芯片”,可在无需骨支架与外部刺激的条件下,通过感应生理振动自主释放生物电信号,加速成骨与血管生成,4周内实现兔股骨大段缺损的快速修复,展示出良好的生物相容性与临床转化潜力。

研究亮点与结果详述

自增强AlN压电芯片的构建与表征

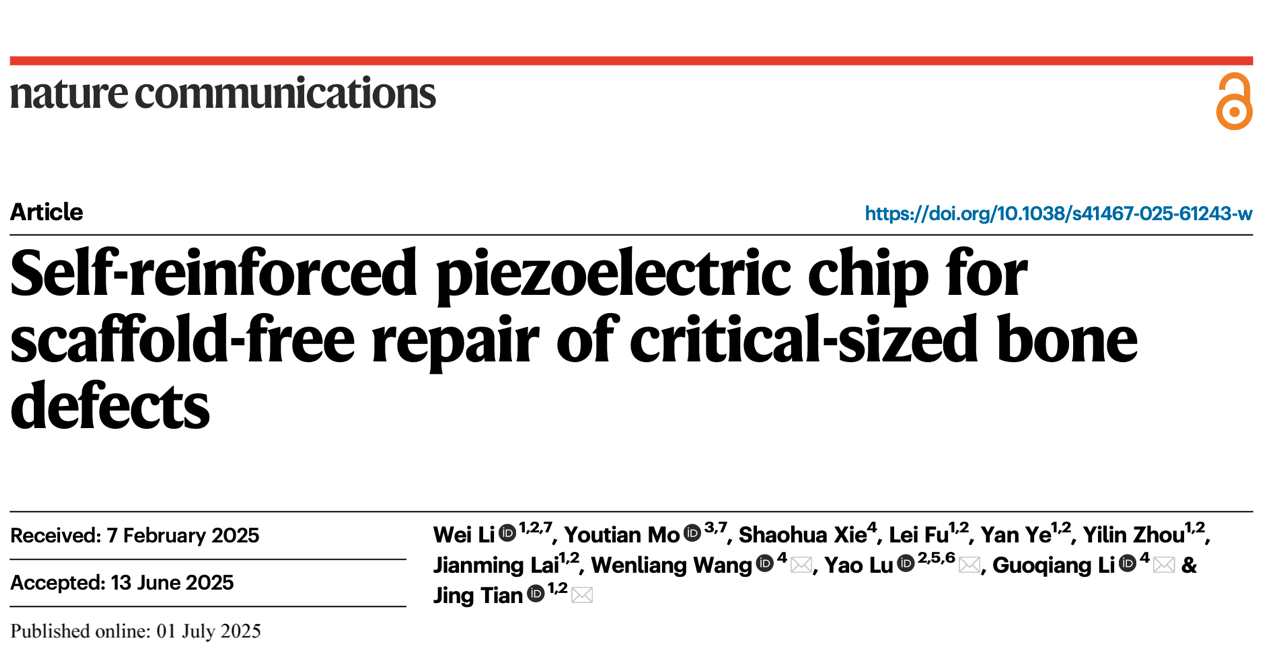

研究团队设计了一种基于第三代半导体氮化铝(AlN)的多层压电芯片,结构由AlN压电层、钼(Mo)电极与带腔体结构的硅(Si)基底组成。通过在硅基底内构建“长方形内腔”,芯片可在肌肉收缩或骨骼振动等生理微动作用下产生稳定的交变电信号。该自增强设计显著增强了芯片对低频力学刺激的敏感性,实现了无外部设备条件下的电信号输出。

图 1:用于无支架修复关键尺寸骨缺损的自增强压电芯片的设计与特性分析。

AlN芯片能促进成骨分化和血管生成

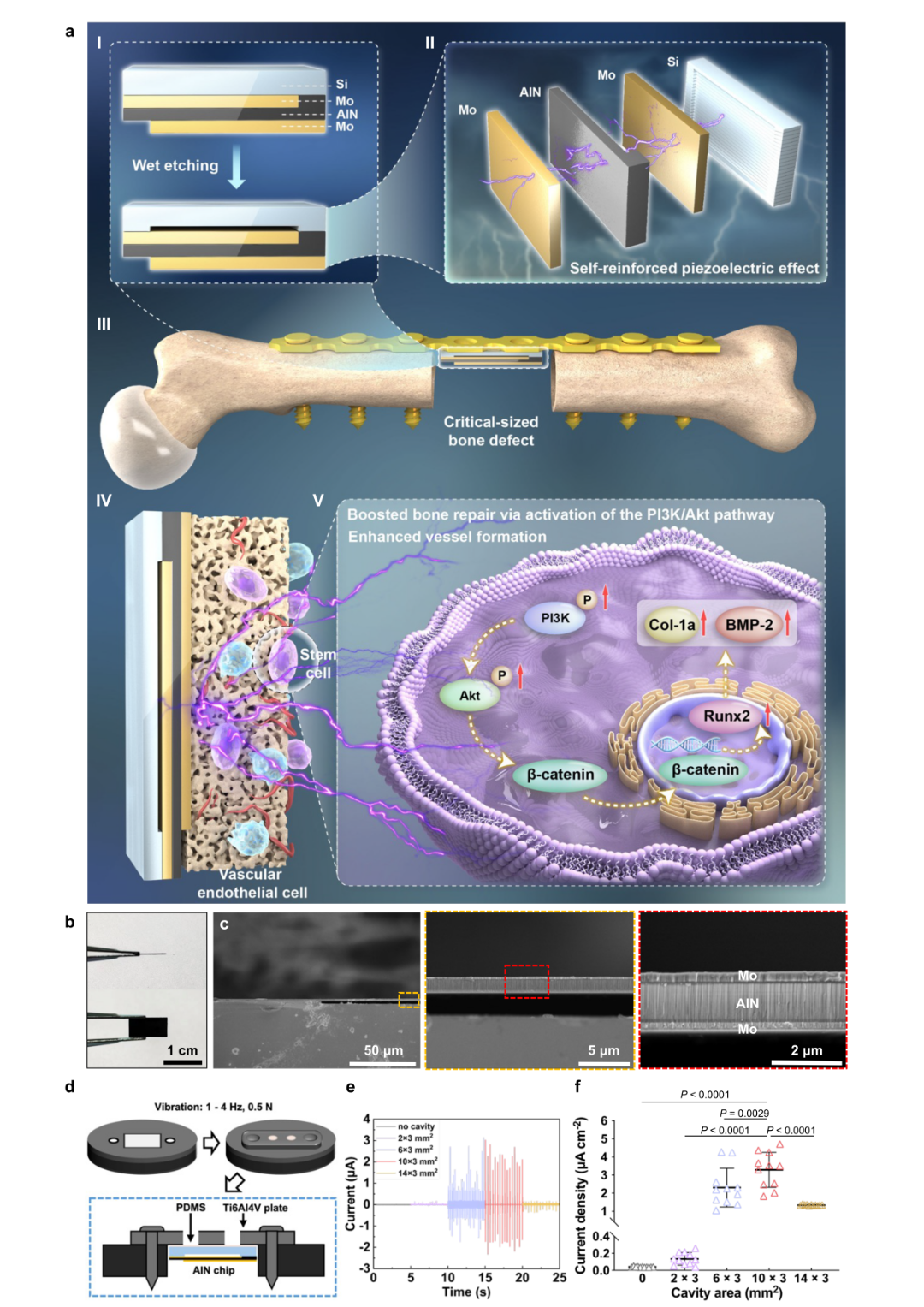

体外培养中发现,芯片在模拟生理振动下可显著增强骨髓间充质干细胞(BMSCs)的增殖活性和成骨潜能。与对照组相比,AlN芯片+振动组的细胞活性最高,细胞骨架延展充分,成活率与密度显著提高。同时,成骨早期标志物碱性磷酸酶染色及茜素红染色均显示芯片组在7天和21天时具有最强的成骨能力。芯片对人脐静脉内皮细胞(HUVECs)同样展现出强力促血管效应。AlN芯片+振动组HUVECs迁移加快,形成更多分支结构;VEGF-A、CD31等血管生成关键基因和蛋白表达水平显著上调,显示芯片释放的电信号不仅能促进成骨,也能显著提升局部血管生成。

图 2:该芯片的体外成骨效果。

图 2:该芯片的体外成骨效果。

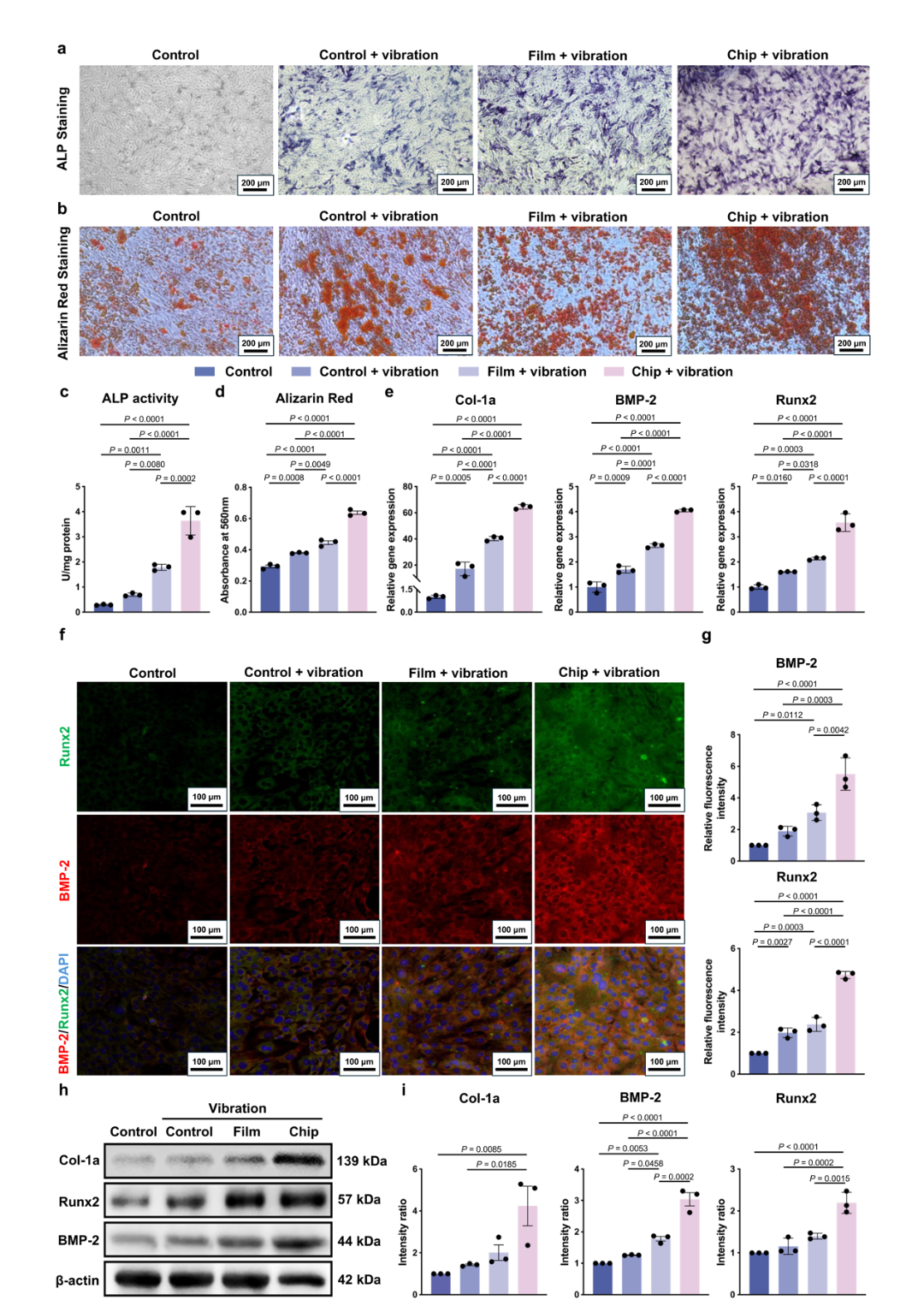

AlN芯片可在4周内重建大段负骨缺损

在兔股骨干大段骨缺损模型中,研究将芯片通过PDMS粘附于8孔Ti6Al4V钢板中部,再按临床骨折固定原则植入骨缺损区。术后未添加任何骨移植材料、细胞、支架或外部振动,仅依赖兔自身生理运动提供力学刺激。术后4周,X光及Micro-CT影像显示,芯片组缺损区几近完全桥接修复,骨量、骨小梁数目显著高于其他组别。

图 3:该芯片促进兔子关键尺寸股骨缺损处的骨形成。

图 3:该芯片促进兔子关键尺寸股骨缺损处的骨形成。

本研究提出了一种具有自增强功能的新型压电芯片系统,突破性地实现了无需支架与外部刺激条件下的大段骨缺损修复。芯片通过腔体结构增强生理振动响应能力,在体内自主释放稳定微电信号,协同激活成骨与血管生成通路,为构建“内源驱动式”骨修复微环境提供了全新路径。

与以往依赖支架、外部供能或复合细胞材料的策略不同,该芯片仅需通过PDMS固定于临床常用的金属钢板,即可在原有骨折固定体系中发挥“即插即用”的骨修复功能,具备高度临床适配性和简化操作优势。

该芯片策略有望拓展应用至更多类型的骨科植入系统(如脊柱、口腔种植等),推动“无源型骨修复智能材料”的落地转化,为骨再生工程提供更智能、低依赖的解决方案。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61243-w

本研究由南方医科大学珠江医院临床技能中心、关节骨病外科牵头,联合华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室共同完成。

转载须知:“岚翰生命科学”特邀稿件,且作者授权发布;本内容著作权归作者和“岚翰生命科学”共同所有;欢迎个人转发分享,未经授权禁止转载,违者必究。

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入交流群。